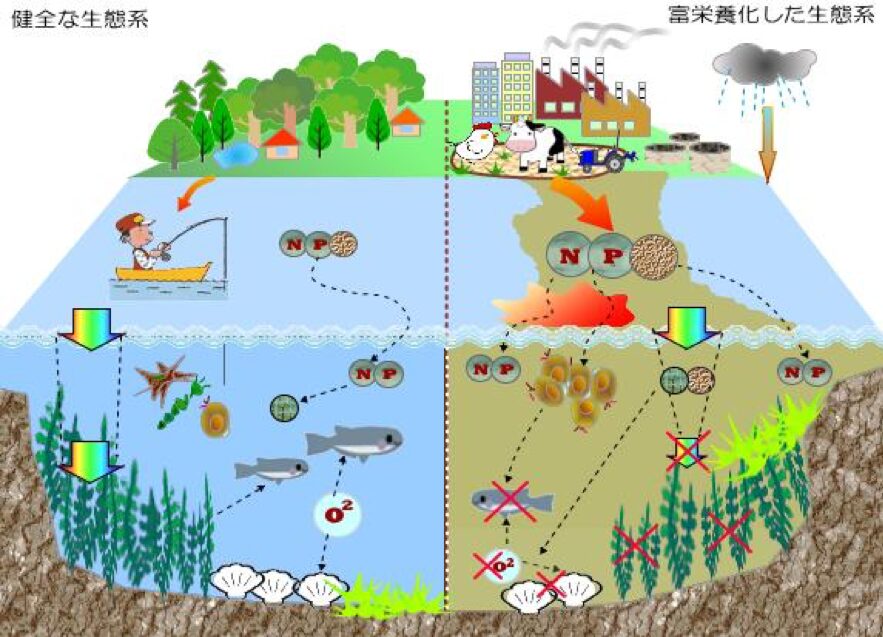

陸域における人類の活動は沿岸の生態系に大きな影響を与え、世界の海の40%以上がその影響を大きく受けているとの報告があります。沿岸部で都市化が急激に進み、世界有数の人口密集地域であるアジア諸国は、近年、農業、水産業や工業活動の発展が著しく、これらの人間活動の影響による海洋環境への負の影響が懸念されています。この負の影響のひとつに、人為的に引き起こされる富栄養化があります。これは、沿岸海域に過剰に流入する生活排水や工場排水中に含まれる窒素やリンなどの栄養塩が過剰に流入することで発生し、植物プラクトン等の有機物が異常に増殖し、その結果として赤潮や貧酸素が発生し、海洋生物が死滅に至ることがあります。

海の気象に敏感なサーファーは、沿岸の水がダイナミックに変化することを身をもって知っています。我が国では、1971年の水質汚濁防止法の施行以降、各都道府県に、河川、湖沼、港湾、沿岸海域等の公共用水域の汚濁状況の常時監視が義務付けられています。しかし、現在の現場の定点における月に一回程度の採水分析では、ダイナミックに変化する沿岸環境を監視するためには、時間的にも空間的にも限界があります。そこで、宇宙空間に地球を周回する人工衛星を軌道投入し、そこに搭載されるセンサから海洋環境を監視する試みが1970年代から、NASAにより始まっています。現在では、我が国の宇宙航空研究開発機構(JAXA)を含む、多くの宇宙機関や研究機関が国際協力し、海の環境の監視が可能な人工衛星を開発・運用し、その観測データを公益のためにインターネット上で公開しています。

出典:環日本海海洋環境ウォッチシステムホームページ ocean.nowpap3.go.jp

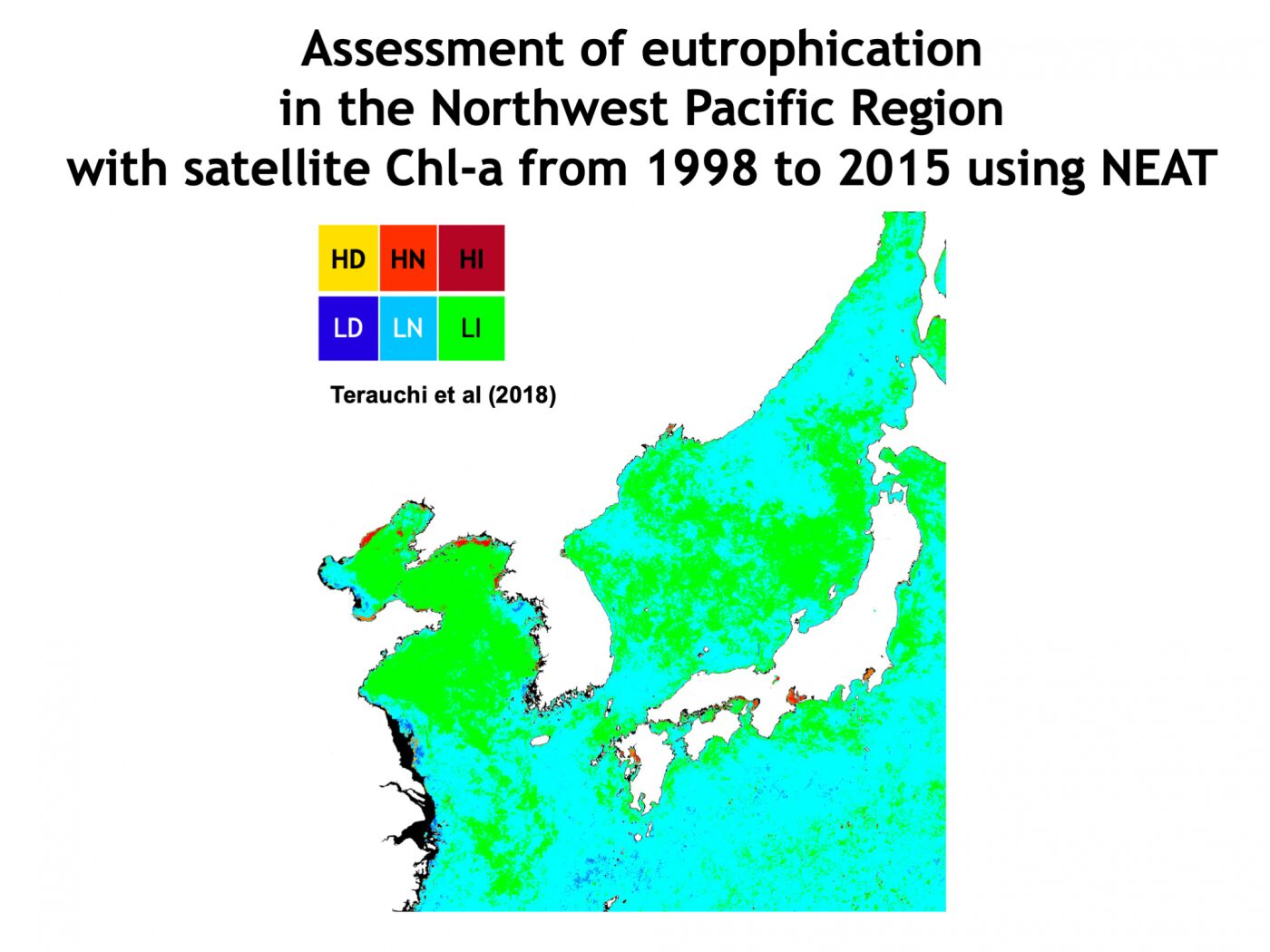

長崎大学の大学院では、衛星生物海洋学を専攻し、海の色を観測する人工衛星センサから推定される植物プランクトンの量のデータを用いて、沿岸の富栄養化を監視する手法開発に取り組みました。植物プランクトンは海洋生態系を生産者として支える重要な生物で適度な量が必要されますが、増えすぎると生態系のバランスが崩れてしまいます。私が開発した手法では、人工衛星観測で得られる海の色の時系列データを広域的に解析し、植物プランクトンの濃度が高い海域と低い海域に2区分し、さらに経年的なトレンドから増加傾向、減少傾向、増減傾向が見られる海域を3区分しています。続いて、これらの植物プランクトンの濃度とトレンドによる区分を組み合わせることで、海域を6つの類型(高濃度で且つ増加傾向、高濃度で増減傾向なし、高濃度で減少傾向、低濃度で且つ増加傾向、低濃度で増減傾向なし、低濃度で減少傾向)に区分し、富栄養化が起こりやすい海域のマップを作成しています。このように、環境のモニタリングに濃度とトレンドを組み合わせる手法は例がないことから、最近では、国連の持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の達成状況を定量的に評価する手法として、世界的に注目されています。今後、解析データの増加に伴い、世界的なテクノロジー企業のGoogleやJAXAと協力し、クラウドコンピューティング技術や最新の人工衛星センサデータを活用することで、世界各地海域で起こりうる富栄養化の監視を進めていきたいと思います。

寺内元基

1976年石川県生まれ。海洋研究者、木製サーフボードビルダー、家具デザイナー。(公財)環日本海環境協力センター 主任研究員/合同会社 GT Designs代表。大学卒業時に始めたサーフィンがきっかけとなり、メーカー勤務のサラリーマンから海の研究者へ転身する。海洋研究の傍ら、自然と一体となり最高の環境でサーフィンすることを追い求めた結果、その土地の上流の山の木でサーフボードを作りはじめる。大学時代に学んだ建築の知識を生かし、自宅敷地内に工房を設置し、木製サーフボードや家具製作を本格的に始め、2017年12月に合同会社GT Designsを設立。

写真: 中矢昌行

文章: 寺内元基